自分はもしかして発達障害かも?心理検査・IQ検査を受けた結果・・・

(著作者:Freepik/出典:Freepik)

太陽です。

発達障害かどうかを判定する心理検査とIQテストを受けてきました。

僕は以前から、『自分がこんなに生き辛いのは、発達障害があるからではないか?』という思いがありました。

検査を受け、新たな視点から自分を知ることによって、生き辛さと上手く付き合うきっかけを見つけたい。その思いから、思い切って検査を受ける事にしたんです。

その結果、単に発達障害かどうかだけでなく、実にさまざまな気づきがありました。

普段から自覚していて、『やっぱり思っていた通りだな』と自分を再認識した点もあれば、『自分にはこんな一面があったのか!』という、自分がこれまで意識できなかった自分の新しい一面も発見し、視野が広がりました。

今回は、検査を受けるまでの経緯、実際のどんな検査を行うのか、検査結果からの気づきなどについて書いていきます。自分はもしかしたら発達障害かもしれないと思っている方、検査に興味がある方がいれば、参考にして頂ければと思います。

○この記事で分かること○

- 心理検査・IQ検査でどんな事が分かるか

- 心理検査・IQ検査で得た結果を、どのように活かすか

- そのほか、心理検査についての詳しい情報

発達障害検査を受けた経緯

就労移行支援から障害者雇用で就労し、日々頑張って生きているのですが、基本的な「生き辛さ」がずっとあり、しんどいなと感じる時が多いです。

生き辛さはすでに10代前半あたりから感じていましたから、もう30年間はずっと「生き辛い状態」が続いていますね。

そして、生き辛さの大きな原因になっているのが、「人との付き合い」です。基本的に、相手にどのように思われるのかもすごく気になってしまうというもの。それが強まり、対人恐怖にもなってしまいました。

僕が引きこもりになったのは、対人恐怖が最大の原因といっても過言ではありません。現在では少しはましになったものの、いまだに「他者が怖い」という気持ちは完全には消えていないです。

人が怖いという気持ちの影響もあり、人との付き合い方がよく分からず悩む事が本当に多いです。

・相手が何を考えているのかよく分からない

・相手にどう思われているかが非常に気になる

・相手に自分の気持ちをどう伝えればいいか分からない

・相手との適切な距離感が分からない

などです。

最近のエピソードだと、就労移行支援で知り合って連絡先を交換し、LINEのやり取りをしたり何度か会ってお話した人がいました。

ですが、相手との距離感が全く分からず、上手く話す事も出来ず、すぐに交友が消滅してしまったのです。

しかも、同じような事が3回続けて起こりました。

そんな中、『こんなに人付き合いが上手くいかないのは、自分に何か欠陥があるのではないか?』『もしかして発達障害なのだろうか?』と思い、発達障害かどうかも含めた心理検査を受けようと思い立った、という訳です。

検査の種類

受けた検査は3つ。

・WAIS-Ⅳ

・Baumテスト

・P-Fスタディ

です。

WAIS-Ⅳとは

成人向けの知能テストで、言語理解・論理的思考能力・記憶力・処理速度など、様々な認知能力を測定する検査です。

WAIS-Ⅳで算出できる指標は次の4つです。

① 言語理解:言葉を理解し、使用する能力(語彙力・知識・概念の理解など)

② 知覚推理:視覚的な情報を理解し、それに基づいて思考や推論を行う能力

③ ワーキングメモリ―:一時的に情報を記録し、操作する能力

④ 処理速度:視覚情報を素早く正確に処理する能力

また、上記の4つの指標をもとにした、総合的な全検査IQも知ることができます。

Baumテストとは

画用紙に木の絵を描くことによって、そこから個人の心理状態や性格の特性、深層意識などが分かる心理検査です。

詳しく分析することで、感情・対人関係・ストレスなども把握できるようです。

P-Fスタディとは

漫画風のイラストを使用して、個人の性格や行動の傾向を調べる心理検査です。

自分が、欲求不満な事態やストレスにどのように反応し対応するか、無意識の自分を知る手掛かりになります。

どの検査も、普段自分が意識していない深層心理を知ることによって、現在抱えている問題の根本的な原因を客観的にとらえたり、その対策にも役立てることができるはず。

検査結果

そして、それぞれの検査結果は以下の通りでした。

WAIS-Ⅳの結果

全検査IQ:114

言語理解:128

知覚推理:105

ワーキングメモリ―:125

処理速度:82

知的水準は平均の上、言語理解とワーキングメモリ―は高い、知覚推理は平均、処理速度は平均の下と出ました。

僕の場合、言語理解と処理速度で46もの差があり、これは臨床心理士の先生によると、かなり大きな開きとのこと。生き辛さの原因の一つになっている可能性があるとの事でした。頭で考える事に行動がついていかず、さまざまな影響が出るそうです。

(著作者:Freepik/出典:Freepik)

例えば、僕は以前から「吃音」の症状があり、すぐに言葉が出てこず、相手と話している途中で間が空いてしまうことが良くあります。

話したい内容について、頭の中では処理出来ているのに、それが言葉として出てくるまでにかなりのタイムラグがあるんです。ひどい時は5~10秒ほど言葉が出てこず、焦ってしまって余計に言葉が出なくなるという悪循環。

そんな吃音も、言語理解と処理速度の差が原因の一つである事が分かりました。

またこれは、自分に対する自信の無さ・不安・抑制が強く働いている影響で発生している可能性も強いとのことです。

その他、言語系のテストでは、求められている以上の事を答えてしまう所から、「過剰適応」(周囲の環境や他者の期待に合わせようとしすぎて、自分の本当の感情や要求を抑えてしまう)の傾向が強く見られることが分かりました。

また、言語理解は高いと出ましたが、他の人との会話や雑談では何を話していいか分からないですし、ましてやトークでその場の雰囲気を盛り上げるなどは無理です。コミュ力は全然高くないです。どうやら、言語理解とコミュ力は全く別物のようです。

Baumテストの結果

(著作者:cookie-studio /出典:Freepik)

ここでも、自分に対する自信の無さ、不安感が強く表れていることが分かりました。

特に、明確な自己像が無く、自分という存在の輪郭がはっきりしていないということを指摘されました。

概念的で難しいのですが、自分という存在がしっかりと作られていないようですね。

他者との境界が分からない、距離感が分からない一番の理由は、この「明確な自分という意識が無い」からだと言えそうです。

また、なんとか人と関わろうとする努力はみられるが、その努力がその場その場の一時しのぎのようになっており、根本的な解決が出来ていない可能性が高いとのこと。

人付き合いの苦手を克服するために大切な事として、「明確な自分の輪郭を作る」「他者との間に確かなつながりの感覚を持つこと」が大切だというアドバイスをもらいました。

P-Fスタディの結果

(著作者:jcomp /出典:Freepik)

平均的な社会適応性は備えているものの、なにかストレスがあった時に他者ではなく自分に向ける自責の傾向が強いとのことでした。

また、問題が発生した時に自分で積極的に問題を解決するのではなく、他者に解決してもらうような依存的な傾向もみられるとのこと。

これは確かに当てはまっていると思いました。物事が上手くいかない時は、自分ではなく他人のせいにする他責の傾向があるとだいぶ前から自覚していたのですが、今回の検査結果にもしっかり表れているようですね。

そしてここでも、過剰適応の様子が見られるとのこと。どうやら、他者からどう思われるか相当気にしているのだと、改めて強く感じました。

発達障害の有無について

臨床心理士の先生によると、発達障害にありがちな人間関係の悩みはあるものの、発達障害の可能性はあまり高くないとのことです。

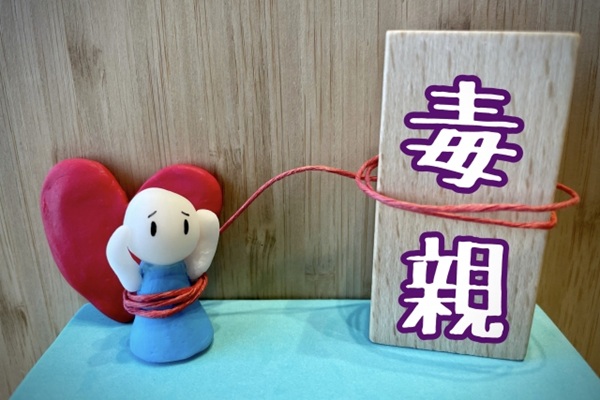

発達障害ではなく、幼少期の虐待をやり過ごすために身につけた方法や生き方、態度などが、人間関係に影響を与えているように感じるとのことです。

生き辛さ、人間関係のしんどさは、虐待から自分を防衛し続けた結果ということですね。

検査から分かった全体的な傾向と気づき

3つの検査全般に共通していたのが、「自信の無さ」「不安感」「抑圧」でした。僕はもともと自己否定感が強く、自分に自信も持てず、自分の感情や意見を極端に抑えるところがあるのですが、それらが全て見事に検査結果に表れた感じですね。

他者との付き合いに怖さを感じるのも、距離感が分からないのも、これまで明確な自己をしっかりと確率してこなかったのが原因でしたが、なぜ自分という存在を構築できなかったのか?

それはやはり、幼少期の虐待の経験がかなりの影響を及ぼしているせいだと思っています。

母親の虐待から身を守るため、自分の存在を捨てて、自分の感情を殺して、ひたすら母親の気にいるような優等生を演じてきた訳ですから…。

自分では、母親の事をもう許そうと思っていますし、今では就労もしたため色々な事で忙しく、忘れたつもりでいましたが…

深層意識では、いまだに虐待された時の不安な感情、恐怖、罪悪感に引きずられている部分があるようです…。

臨床心理士の先生は、言語理解の能力が高いのも、処理速度が低いのも、虐待から生き残るために身につけた防衛戦略の可能性が強く考えられると言っていました

人付き合いの怖さを無くしていくための根本的な方法

(著作者:rawpixel-com/出典:Freepik)

それなら、一体どうすれば自分に自信が持てるようになるのか?どうすれば人付き合いが怖くなくなるのか?どうすれば人との距離感が分かるようになるのか?

それには、「根本的なアプローチ」が大切ということです。

具体的には、安心して自分の感情や意見を言える環境で、自分の感情や意見をしっかり聞いてくれる人を相手に、勇気を出して自分の気持ちを伝える。そして、相手に自分の気持ちを受け入れてもらい、『あ、自分の意見や気持ちを伝えても、大丈夫なんだ』という成功体験を積むことです。

小さなものでもいいから、人間関係の小さな成功体験を積み重ねること。これが根本的なアプローチですね。

本来なら、幼少期に母親相手にするべき体験なのですが…僕の場合は根本からして失敗していますからね。

ですが、今からできることを探して、自分に自信が持てるよう頑張ってみようと思います。この年から人間関係の成功体験を積むとなると、なかなか大変なことだと思いますが…今からでも、できることはたくさんあるはずです。

その他、心理検査の詳細

担当してくれる方

公認心理士や臨床心理士など、専門の資格を持った先生が担当してくれます。

僕の検査をしてくれた先生も臨床心理士の方でした。

検査の流れ

検査に先立ち、現状の聞き取りをかねたカウンセリングがあります。

そこで、これまで自分がどんな人生だったか、今抱えている障害、なぜこの検査を受けようと思ったのか、今の悩み事や困りごとは何か…などを簡単に話しました。

カウンセリングが終わったら、検査について簡単な説明を受け、いよいよ検査開始です。

検査時間

カウンセリングに20分、WAIS-Ⅳに2時間、Baumテストに20分、P-Fスタディに20分と、全部で3時間くらいでした。

料金

僕の場合は、3つの検査全てで保険適用でき、2,190円でした。

ですがネットで調べてみると、検査には保険がきかない場合も多いようです。その場合はWAIS-Ⅳだけでも15,000円くらいするみたいなので、ご自身で調べてみて下さい。

結果が出るまで

人によって違いがあると思いますが、だいたい3週間~1か月半くらいかかります。僕の場合は1か月半でした。

なお、検査の詳しい結果とそこから読み取れる所見が記された紙をもらえました。

心理検査を受けてみて

以上、発達障害かどうかの心理検査を受けた結果でした。

労力はかかったのですが、検査を受けて良かったと思っています。臨床心理士の先生も、かなり深く分析してくれたので、客観的に自分について知ることができました。

改めて生き辛さは浮き彫りになったのですが、言語能力やワーキングメモリ―が高いことが分かり、それは自分にとって初めて知る自分でした。今後はそれを仕事に活かしていきたいですし、現在目指しているIT系の仕事との親和性も良いみたいなので、得意な事として伸ばしていこうかなと思います。

また、今回の結果を職場で支援してくれる方や上司に話して、自分から働きかけてみようと思えました。

検査を受けたからと言って、人間関係や人付き合いが劇的に変わることはありません。むしろ、生き辛さはこれからもずっと、下手したら死ぬまで続くことでしょう。

ですが、人付き合いが苦手な原因を再認識できましたし、それはもう仕方ない。自分ができることを見つけてやってみようと気持ちを新たにできました。

発達障害の可能性はどうやら低そうだということが分かったのも、心の整理につながりました。

行動する事で、色々な道が拓けてくると改めて感じます。

心理検査に興味がある方は、ぜひ一度受けてみてはいかがかと思います。自分自身を客観的に見ることができるだけでなく、新しい自分を発見でき、そこから新たな行動を起こす事にもつながります。

この記事が何かしら役に立てば幸いです。

この記事のまとめ

・発達障害の有無を知るため、3つの心理検査を受けた

・結果、自分の得意不得意や深層意識など、様々な事が分かった

・検査結果を活かして、できる行動を起こすことが大切

太陽